Как волейболистам тренироваться в самоизоляции? Сколько можно отдыхать? Отвечает тренер «Зенита-Казань»

Сергей Алексеев рекомендует упражнения на координацию.

63-летний специалист по физической подготовке Сергей Алексеев по ходу карьеры работал в лёгкой атлетике, плавании, а самых больших успехов добился в волейболе. Он готовил чемпионские составы четырёх различных клубов – «Белогорья», «МГТУ-Лужники», женского московского «Динамо» и казанского «Зенита», в котором работает с 2008 года. В 2012 году он входил в тренерский штаб Владимира Алекно на триумфальной Олимпиаде-2012.

В интервью «БИЗНЕС Online» Алексеев объяснил, как волейболистам лучше поддерживать форму в ограниченном пространстве – до 30 апреля все россияне сейчас должны соблюдать режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Также тренер рассказал о современных методах тестирования и самых распространенных травмах в волейболе.

«ПОКА ИГРОКИ МОГУТ ТРЕНИРОВАТЬСЯ В СВОБОДНОЙ ФОРМЕ»

– Сергей Николаевич, какой максимальный срок профессиональный волейболист в отпуске – в данном случае в вынужденном – может лежать на диване и вообще ничего не делать?

– Организм человека способен к саморегуляции, поэтому ничегонеделание сразу после окончания сезона он превращает в восстановление функций тех систем, которые испытывали предельные нагрузки в игровой период. Минимальное время для этого – примерно один месяц. Но вместе с тем в этот период и сама работа сердечно-сосудистой, гормональной и нервной систем становится менее мощной – адекватной состоянию покоя.

Если говорить о показателях силы и скорости, то они могут держаться до двух недель, а то и больше. Поэтому период в месяц некритичен, за это время профессиональный спортсмен много не потеряет. Если пауза дольше месяца, то всё будет зависеть от индивидуальных особенностей человека, его физиологии. У кого-то на генетическом уровне заложена хорошая выносливость или скорость, у кого-то – координация. Но восстановление проходит лучше при небольшой физической нагрузке. Это может быть элементарная гимнастика и упражнения на гибкость и подвижность, поэтому я советую регулярно выполнять простые, неинтенсивные упражнения с хорошей амплитудой.

– С учётом досрочной остановки сезона, в этом году отпуск у волейболистов может получиться рекордным по продолжительности. Вы уже корректируете подготовку к следующему сезону?

– Ситуация действительно непривычная для нас. Обычно для сборников волейбол вообще почти не прекращается, а тут отпуск для всех может затянуться на несколько месяцев. Что касается конкретно «Зенита», то пока игроки могут поддерживать форму в свободной форме. Здесь вся ответственность на самих игроках. Обычно они знают свои сильные и слабые стороны, понимают, на что им нужно обращать внимание даже в отпуске, чтобы не было проблем в будущем. Пока никакого беспокойства у меня нет. Если самоизоляция затянется надолго, тогда, разумеется, буду связываться с игроками и давать конкретные рекомендации, которые будут обретать уже форму подготовки к сезону. Это будет уже подбор упражнений с учетом специфики волейбола. Обычно в рекомендациях на лето у нас обязательно бывают аэробные нагрузки. Это основа летней программы. Но сейчас нельзя выходить на улицу и совершать пробежки.

– Что вы порекомендуете игрокам, которые сейчас сидят дома на карантине и хотят заниматься?

– В первую очередь, упражнения на координацию. Это можно делать, не имея большого пространства. Это те упражнения, которые мы обычно выполняем перед тренировками в качестве разминки.

– А если хочется чего-то посерьёзнее?

– Можно набрать в ютубе intensive training или tabata и получить широкий выбор программ с простыми упражнениями. Их можно подобрать индивидуально. Единственный момент – режим работы. Лучше небольшое количество повторений с невысокой интенсивностью. Для этого не нужно много пространства. Самое главное – проветриваемая комната. Идеально после влажной уборки, чтобы легко дышалось. Если заниматься два-три раза в неделю, то можно сохранить свои кондиции на среднем уровне. Здесь всё опять-таки зависит от желания и ответственности игрока.

«ВАЖНО ПОДДЕРЖИВАТЬ МЫШЦЫ-СТАБИЛИЗАТОРЫ»

– В домашних условиях можно поддерживать в тонусе все группы мышц?

– Упражнения интенсивной тренировки в основном нагружают крупные группы мышц: бедро, спину, туловище, живот. Полчаса занятий – лучшее, что можно предложить игрокам.

– Если игрокам придётся слишком долго сидеть дома без мяча, это наверняка может отразиться на их технике?

– Да, она будет находиться не в очень хорошем состоянии. Летом многие игроки обычно играют на пляже, контактируют с мячом там, но, похоже, такой возможности в ближайшем будущем не будет. Поэтому важно выполнять упражнения на координацию движения. В отличие от многих видов спорта, у нас нет возможности подработать мяч и выполнить действие. Мы более схожи с теннисом: есть только одно касание, которое должно быть точным и максимально эффективным.

Поэтому мы делаем очень много упражнений с резиной на те группы мышц, которые выполняют функции стабилизаторов основных мышц. Даже в домашних условиях мышцы-стабилизаторы могут получать хорошую нагрузку в виде работы с небольшим весом – это могут быть гантели 1,5 - 2 кг плюс упражнения с резиной. По времени и объему это не такие сложные упражнения, но важные – их надо делать. Сейчас есть время работать над амплитудой движений, доводить их до автоматизма.

– Что с перемещениями и прыжками? Соседи наверняка будут не в восторге, если этажом выше будет прыгать двухметровый волейболист.

– Наши ребята не смогут полноценно прыгнуть в квартире – они и так вытянутой рукой спокойно потолок достают. Есть вариант выталкивания из присяда и полуприсяда даже без отягощения. Это можно спокойно делать, не прибегая к каким-то максимальным прыжкам. Позже в общении с игроками будем подбирать объемы в зависимости от условий для тренировок. Для отработки перемещений ногами не нужно больших пространств. Достаточно небольшой комнаты три на три метра, чтобы держать мышцы в тонусе.

– Игроки НХЛ, НБА в межсезонье нанимают себе персональных тренеров по физподготовке. Нечто подобное есть в волейболе?

– Лично я о таком не слышал. Скорее всего, дело в специфике календаря. В заокеанских лигах межсезонье в среднем длится три месяца, после чего начинаются тренировочные лагеря. В волейболе отпуск меньше. У игроков, которые не задействованы в сборной, обычно полтора-два месяца, чтобы отдохнуть и провести определенные лечебные мероприятия. Потом в клубах начинаются сборы. В моей практике бывали случаи, когда игроки пораньше начинали подготовку к сезону – они обращались и без проблем получали рекомендации.

«СЕЙЧАС ЕСТЬ ВСЁ НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АНАЛИЗА ИГРОКОВ»

– Вы давно в волейболе и наверняка можете сказать, становятся ли игроки более профессиональными в плане работы над своим физическим состоянием.

– Мне кажется, да. Но опять-таки сложно сравнивать разные эпохи. В начале 2000-х игроки в 32 года уже заканчивали карьеру, а сейчас этот возраст – расцвет сил, они в этом возрасте зачастую несут в своих командах основную нагрузку. Молодые ребята сейчас, как и раньше, не всегда проявляют инициативу в работе, стараются держаться где-то в серединке. К 25 - 26 годам у ребят появляется понимание, что физическая подготовка нужна не тренеру, который заставляет работать, а им самим. Это нужно не только чтобы лучше играть, но и сделать карьеру более продолжительной. Сейчас нет системы сборов, нет заселения в отели. Игроки даже перед играми предоставлены себе. На них теперь больше ответственности.

– Тренер по физподготовке хоккейного московского «Динамо» Иван Скобрев рассказывал, что у игроков регулярно берут анализы крови, чтобы контролировать уровень лактата. В волейболе это практикуется?

– Нет. У нас нет режимов работы, при которых игрокам нужно преодолевать анаэробные пороги, когда при высоких нагрузках доставка кислорода к клеткам становится недостаточной. В хоккее есть такой момент. Этим объясняются интенсивные, но непродолжительные отрезки на льду – буквально по 30 - 40 секунд. В хоккее частые заборы крови нужны, чтобы понять, когда игроки начинают «закисляться». В волейболе не так много затяжных и интенсивных розыгрышей, поэтому лактат не успевает накапливаться.

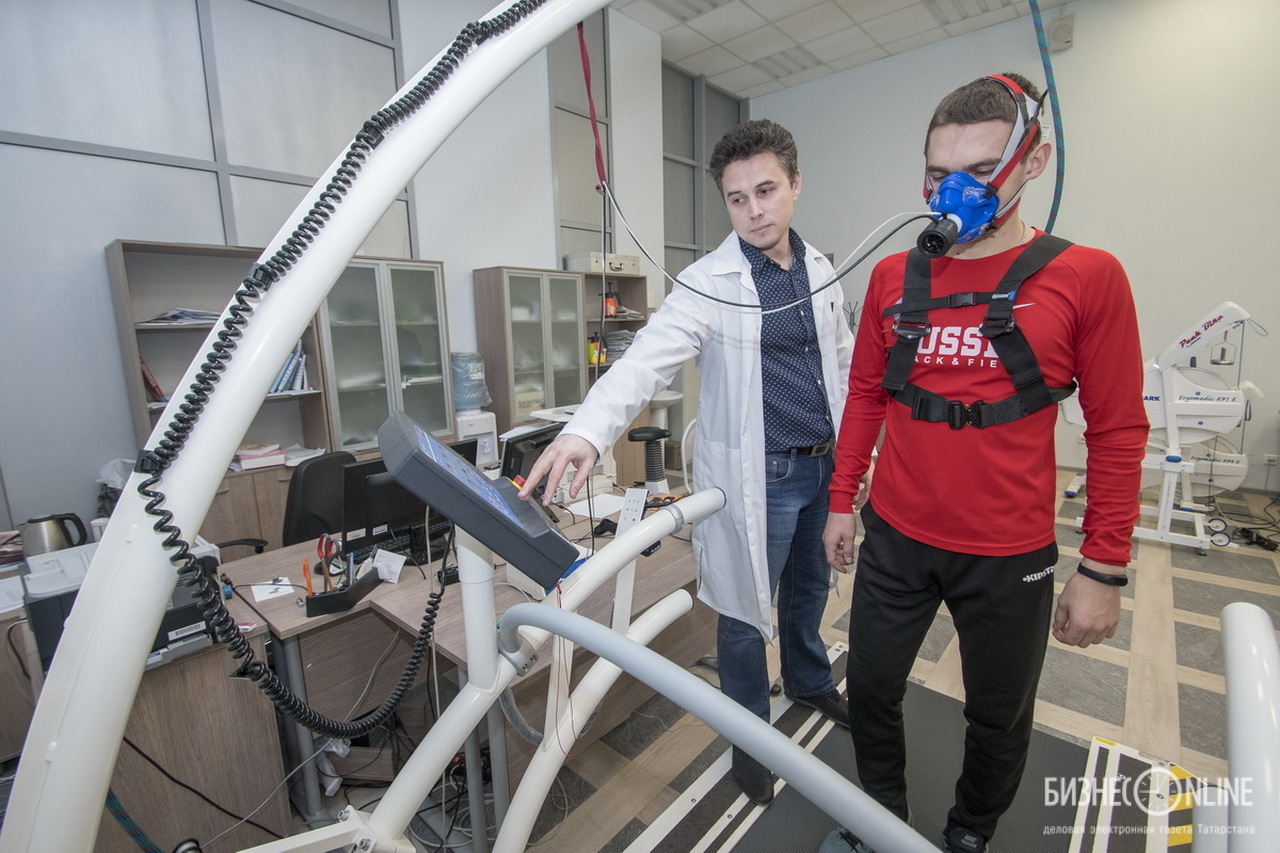

– Какие тесты вы проводите по ходу сезона для определения состояния игроков?

– Биохимию мы делаем минимум четыре раза за сезон. Есть программы, которые помогают определять функциональные показатели – мощность, преодолённую дистанцию, высоту прыжка. К игрокам прикрепляются датчики, затем программа обрабатывает данные и выводит в виде схем, диаграмм, либо цифровых значений. Всё это оказывает помощь в работе.

Перед минувшим сезоном мы обратились в Поволжскую академию спорта, которая помогла нам в определении алактатной мощности. Это предельная мощность, которая не приводит к накоплению лактата. Наши результаты меня порадовали – они были на уровне игроков «Ак Барса». Хотели сделать тестирование и в конце сезона, но, к сожалению, не получилось.

– Почему во многих российских клубах по-прежнему много иностранных тренеров по физической подготовке?

– Затрудняюсь ответить. Наверное, лучше спросить у руководителей клубов, чем они руководствуются. Часто приглашенные специалисты работают в командах, где главные тренеры тоже иностранцы. Им так комфортнее. В целом между главным тренером и тренером по физподготовке должен быть хороший контакт. Бывают споры, несогласия, это неизбежно. Всегда кажется, что из прыгучего игрока можно сделать еще более прыгучего, из координированного – еще более координированного. Когда есть контакт и доверие, удаётся добиться компромиссного решения и результата.

В целом раньше мы отставали от той же Италии в плане аналитики, в том числе физического состояния игроков. Та же статистика к нам тоже пришла оттуда. Наверное, тогда была необходимость приглашать зарубежных тренеров. При этом всегда отмечалось, что в России очень силовой волейбол. Значит, подготовка в этом плане на хорошем уровне. Мы используем свои возможности. Сейчас их гораздо больше. Есть всё необходимое оборудование как для анализа и инфраструктура для работы.

«БЫВАЛО, ЧТО ТРЕНЕРЫ ЗАГОНЯЛИ ИГРОКОВ ПОД ШТАНГУ, НО ДЕЛАЛИ ХУЖЕ»

– В прошлом году в Поволжской академии спорта открыли магистерскую программу для тренеров по функциональной подготовке: помимо методов спортивной тренировки, преподают медико-биологические дисциплины.

– Хорошо, что они за это взялись. В Казани богатый материал для изучения, много команд высочайшего уровня. Лишь бы это развивалось. Возможно, тогда российских специалистов станет больше.

У меня два образования – спортивное и медицинское. И это очень сильно помогало и помогает. Тренер по физподготовке должен отлично знать режимы работы для мышц, периоды восстановления мышц после нагрузки. Анатомия, физиология и биомеханика – три важнейшие составляющие в профессии. Если всё это дают в одном месте наряду со спортивно-педагогическим образованием, то это отлично.

Но нужно понимать, что тренер в фитнес-клубе и тренер профессионального клуба – это разные степени ответственности. Нужно быть к этому готовым. В командных видах спорта у тебя больше десяти игроков, которых нужно правильно подготовить. И если у команды что-то не получилось в игре, от тренеров часто можно услышать, что «команда находилась не в лучшей физической форме». С этой ответственностью нужно уметь справляться.

– На сколько процентов можно улучшить показатели состоявшегося взрослого игрока?

– Можно значительно повысить выносливость, а вот скоростно-силовые функции на десятки процентов улучшить практически невозможно. В первую очередь, многое зависит от генетики, состава мышечных волокон. А также от той базы, которая заложена в детстве, когда возможен наибольший прогресс. Важно, чтобы с 12 до 16 лет юные волейболисты получали адекватную нагрузку, которая позволяла бы им развивать координацию, скорость и силу. Всё это вместе приводит к улучшению скоростно-силовых показателей и техники игрока.

Есть такой самородок как Виктор Полетаев, у которого невероятный прыжок. Но в то же время есть Сергей Тетюхин, который всегда прыгал чуть выше среднего, но использовал другие козыри. Были случаи, когда тренеры загоняли игроков под штангу в надежде, что они будут прыгать выше, но лишь делали хуже – ломали игроков. В этом плане нужно работать очень аккуратно.

– Какие самые распространенные травмы в волейболе?

– Мы делим травмы на острые и хронические. После острой нужна помощь медиков, а затем восстановление с помощью тренера. Хроническая травма – это полностью зона ответственности тренера по физподготовке, который работает в тандеме с физиотерапевтом. К сожалению, от острых травм никуда не деться, они случаются. В основном страдают суставные связки: голеностоп, коленный сустав, плечевой сустав, суставы позвоночника.

Мышечные травмы бывают реже и все они в основном связаны с плечом. Это логично. Самое скоростное действие в волейболе – момент удара по мячу. Есть выход ногами, прыжок, помощь туловища, но максимальное усилие всё-таки происходит в момент соприкосновения с мячом. Рычаг большой, выполняется сложное движение, причем не всегда технично. Игрок за игру в среднем выполняет 20 - 30 атак, плюс подача в прыжке, плюс ежедневные и часто двухразовые тренировки. Нагрузка на мелкие плечевые мышцы всегда неадекватная, поэтому травмы плеча наиболее частые из мышечных.

Календарь волейбольного чемпионата России 2025/26

3

Календарь волейбольного чемпионата России 2025/26

3

Капранов и Голубев – в Казань, Данани – в «Белогорье». Таблица переходов суперлиги-2026

14

Капранов и Голубев – в Казань, Данани – в «Белогорье». Таблица переходов суперлиги-2026

14

«В Казани на ужин были эчпочмаки – съел сразу четыре!» Интервью с самым «железным» игроком «Сибири»

1

«В Казани на ужин были эчпочмаки – съел сразу четыре!» Интервью с самым «железным» игроком «Сибири»

1

«Либо это сделает нас сильнее, либо сломает до конца». Итоги 21-го тура суперлиги

9

«Либо это сделает нас сильнее, либо сломает до конца». Итоги 21-го тура суперлиги

9

Слово Баширова: как его унизил «Авангард», зачем «Салават Юлаев» подписал Кузнецова, мог ли перейти Тодд

0

Слово Баширова: как его унизил «Авангард», зачем «Салават Юлаев» подписал Кузнецова, мог ли перейти Тодд

0

«Просил ребят подарить мне хороший приём». «Зенит-Казань» выиграл «классику» у «Белогорья» в день рождения Вербова

18

«Просил ребят подарить мне хороший приём». «Зенит-Казань» выиграл «классику» у «Белогорья» в день рождения Вербова

18

«Уфа растит кадры для Казани». «Ак Барс» проверил Тодда, но проиграл матч в «зелёном дерби»

14

«Уфа растит кадры для Казани». «Ак Барс» проверил Тодда, но проиграл матч в «зелёном дерби»

14

УНИКС вëл +17 в матче с ЦСКА. Но затем случился Тримбл

5

УНИКС вëл +17 в матче с ЦСКА. Но затем случился Тримбл

5